概要

本セミナーでは、メタボロミクスやオミクス解析における NMR法の活用 に焦点を当てます。

一般的にNMRは、タンパク質や核酸などの生体高分子の立体構造解析や相互作用解析に用いられ、単一標品化した分子を対象とすることが多いです。しかし実は、 ヒトの血液・尿や細胞抽出物などの複雑な混合物 に対しても測定が可能で、非破壊・非侵襲的に原子レベルで定量的な情報を得ることができます。

さらに近年では、NMRの感度が飛躍的に向上したことに加え、複雑なスペクトルも 機械学習やAI を用いて解析することで、短時間で有効なバイオマーカーの同定や定量解析が行えるようになりました。

本セミナーでは、こうした 分析化学的なNMR法およびメタボロミクス研究の最前線 について、著名な講師陣を招き、初心者の方でも理解できる形で紹介します。また、今後のメタボロミクス研究や医療診断への応用に向けて、NMR以外の手法との連携についても議論する予定です。

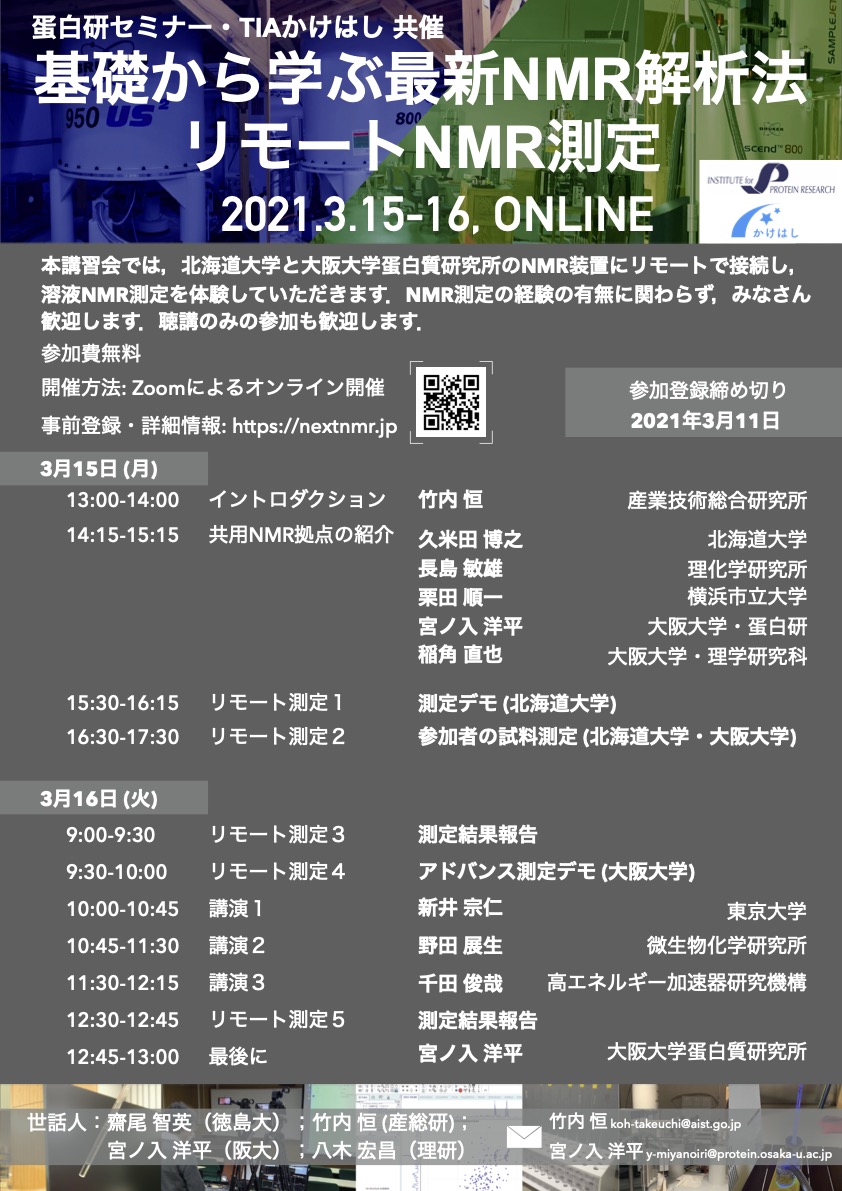

プログラム

2025年10月1日 (水) 2日(木)

10/1

13:00~13:10 開会あいさつ 栗栖 源嗣(大阪大学)

13:10~13:30 振り返りと趣旨説明 宮ノ入 洋平(大阪大学)

13:30~14:15 講演

赤木 謙一先生 (藤田医科大)

「創薬・天然物研究を拓くLC-MS-NMR ― その価値と導入の現実」

14:15~15:00 講演

小柴 生造先生(東北大)

「ToMMo大規模コホート調査のメタボローム解析」

15:00~15:20 Break

15:20~16:05 講演

朝倉 克夫先生(JEOL)

「定量分析への新風、qNMRとレギュラトリーサイエンス」

16:10~17:10 講演

馬場 健史先生(九州大学)

「次世代メタボローム分析技術の開発」

18:00~ 懇親会

10/2

9:00~10:00 オンライン講演

Dr. ELIZABETH O'DAY (OLARIS, on line)

“Leveraging Metabolomics and Machine Learning to Launch NMR-Based Clinical Diagnostics”

10:00~10:45 講演

飯田 渓太先生 (大阪大学)

「オミクスデータを用いた転写リレーの数理モデリング」

10:45~11:00 Break

11:00~12:00 講演

菊地 淳先生 (理化学研究所)

「環境・材料 データサイエンスへの道」

12:00~ 閉会あいさつ 田巻 初 (JEOL)

主催

共催

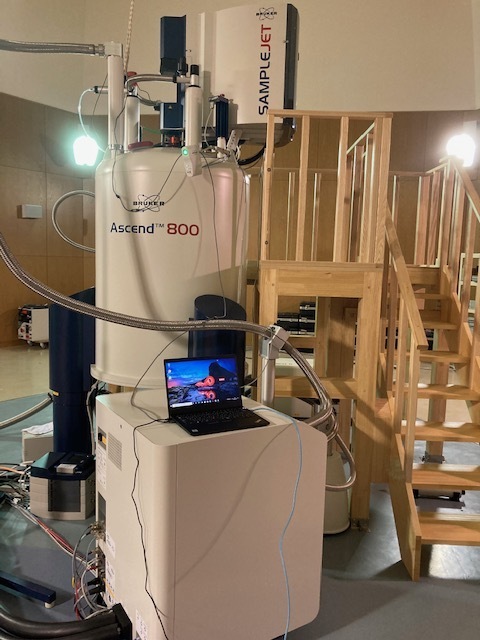

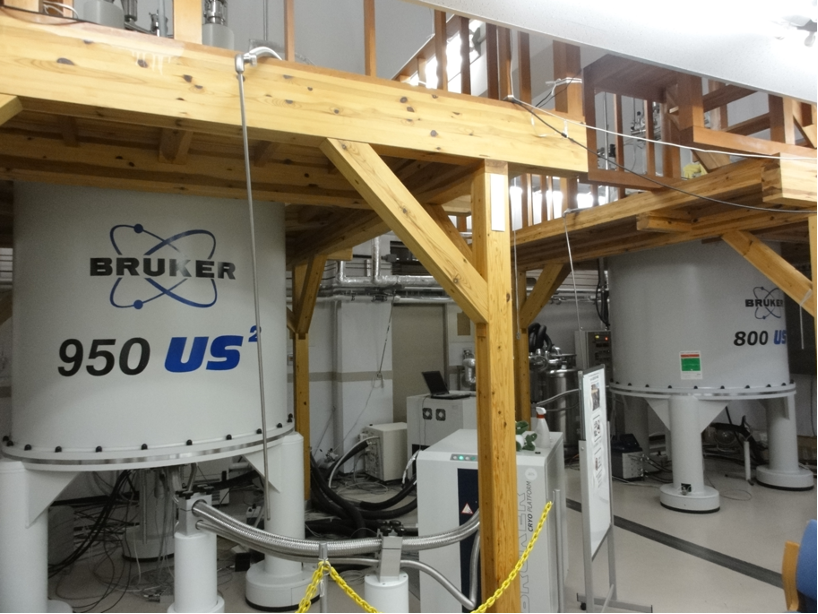

NMRプラットフォーム

日本生物物理学会次世代NMRワーキンググループ